Nach dem zweitwärmsten März und einer der wärmsten ersten Aprilhälften war der Frühling 2017 auf Rekordkurs. Doch in der zweiten Aprilhälfte folgten zwei ausgeprägte Kaltluftvorstösse und versetzten die Schweiz mitten im Frühling nochmals in den Spätwinter zurück. Mit einer durchschnittlichen Temperatur von 6,2 Grad war es in Zürich die kälteste zweite Aprilhälfte seit 1991. Die zweite Monatshälfte war um knapp 6 Grad kälter als die erste. Eine solch ausgeprägte Talfahrt kam seit 1981 nie mehr vor. Gleichzeitig war die zweite Aprilhälfte in Zürich sogar mehr als zwei Grad kälter als der vorangegangene März. Diese Konstellation tauchte letztmals vor 79 Jahren auf.

Kaltluftvorstösse

Der erste Vorstoss polarer Kaltluft vom 18. bis 22. April brachte vor allem strengen Frost. Wie Meteo Schweiz schreibt, sind die Nachtminima für die zweite Frühlinghälfte (also jeweils ab dem 15. April) rekordverdächtig. In Bern (Zollikofen) sank das Thermometer auf –4,1 Grad, so tief wie zu dieser Jahreszeit seit der ersten Hälfte des letzten Jahrhunderts nicht mehr. Diese Messreihe besteht seit 1864. Nahe an den Rekord kam auch die Tiefsttemperatur in Kloten mit –4,8 Grad. Hier wurde es seit 1959 erst einmal in der zweiten Frühlingshälfte noch kälter, am 1. Mai 1962 sank die Temperatur auf –5,6 Grad. Der zweite Kaltluftvorstoss vom 26. bis 28. April brachte dann nicht mehr so tiefe Temperaturen, aber dafür nochmals Schnee bis ins Flachland. Basel registrierte am 26. April 2017 mit 2 Zentimetern Neuschnee den zweitspätesten Termin mit Schnee, wie Meteo Schweiz mitteilt. Ein späterer Neuschneefall ist in der Basler Neuschnee-Messreihe nur am 28. April 1985 zu finden. Damals gab es ebenfalls 2 cm. Die Basler Neuschnee-Messreihe reicht bis in den Winter 1930/31 zurück. Die Wetterannalen zeigen, dass es auch viel später noch runterschneien kann. So beispielsweise am 23. Mai 1908, als von Bern über Luzern und Zürich bis nach St. Gallen eine Neuschneedecke von gut 10 Zentimetern gemeldet wurden.

Früher Vegetationsbeginn

Der Frost und der Schnee verursachten heuer an den Obstkulturen und Reben erhebliche Schäden. Die Betroffenen sprechen von den schlimmsten Frostschäden seit Jahrzehnten. Die Signifikanz dieses Ereignisses zeigt sich auch in den Wetterdaten. Hauptverantwortlich für die Tragweite war die prekäre Kombination des sehr frühen Vegetationsbeginns mit einem sehr späten strengen Frost. Einmalig oder rekordverdächtig war die Konstellation jedoch nicht. Der sehr frühe Vegetationsbeginn im Frühling 2017 zeigt sich bei der Grünlandtemperatursumme. Dabei werden ab Jahresbeginn alle positiven Tagesmittel aufsummiert. Im Januar wird mit dem Faktor 0,5 multipliziert, im Februar mit dem Faktor 0,75, und ab März geht dann der «volle» Tageswert in die Summe ein. Wird im Frühjahr die Summe von 200 überschritten, ist der nachhaltige Vegetationsbeginn erreicht. Hintergrund ist die Stickstoffaufnahme und -verarbeitung des Bodens, welcher von dieser Temperatursumme abhängig ist. Die Grünlandtemperatursumme ist deshalb ein guter Indikator für den Fortschritt des Frühlings. Im langjährigen Durchschnitt wird der Vegetationsbeginn (Grünlandtemperatursumme von über 200) in den letzten Märztagen erreicht. Im Frühling 2017 startete die Vegetation bereits am 17. März – zwei Wochen früher.

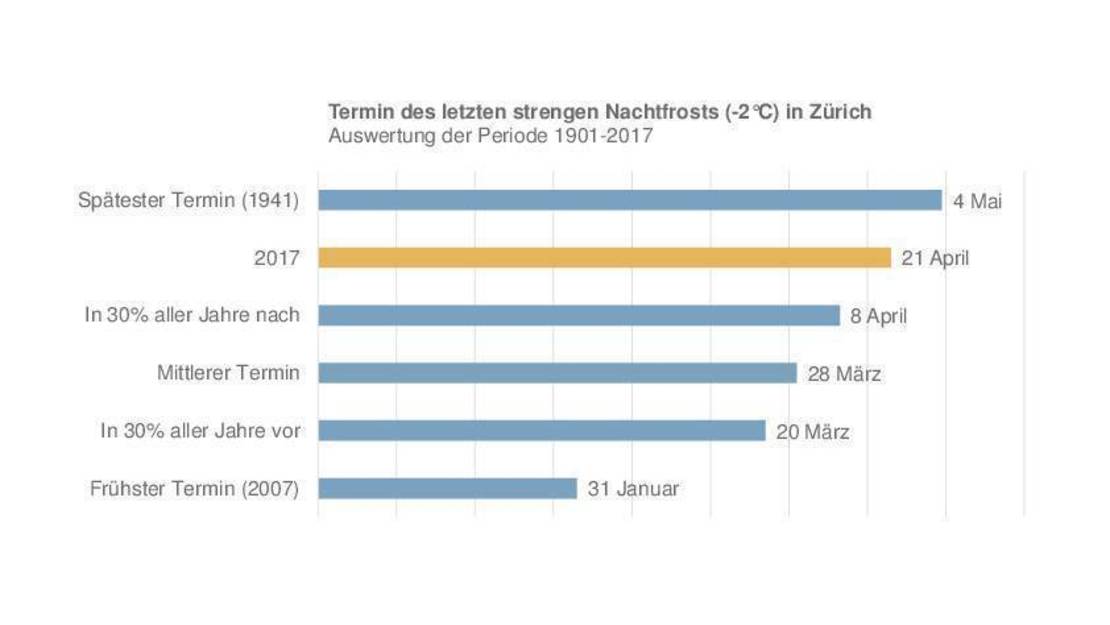

Später Frost

In Zürich fällt der mittlere Termin des letzten Frosts (Hüttenfrost, 2 Meter über Boden) im langjährigen Mittel auf den 18. April. Er liegt somit mehr als zwei Wochen hinter dem mittleren Vegetationsbeginn. Fröste nach dem Vegetationsbeginn sind also überhaupt nichts Aussergewöhnliches. Die Frostnacht vom 21. April 2017 war terminmässig folglich akzeptierbar. Meistens sind es aber leichte Fröste im Bereich von –1 Grad. Strenge Nachfröste mit Tiefsttemperaturen unter –2 Grad (2 Meter über Boden) hingegen treten im langjährigen Durchschnitt bereits am 28. März auf und fallen damit in der Regel kurz vor den Vegetationsbeginn. So trat in den letzten acht Jahren in Zürich nach dem Vegetationsbeginn jeweils kein strenger Nachtfrost mehr auf. Wohingegen leichte Nachtfröste nach Vegetationsbeginn seit 1991 nur zweimal ausblieben. Die Frostnacht vom 21. April 2017 war jedoch eine Nacht mit strengem Frost. Es war der späteste Termin eines strengen Nachtfrosts seit 1997. Verglichen mit dem langjährigen Mittel hatte dieser letzte strenge Nachtfrost mehr als drei Wochen Verspätung.

Prekäre Kombination

Die Kombination des sehr frühen Vegetationsbeginns und des sehr späten letzten strengen Nachtfrosts erwies sich als prekär. Zwischen dem Vegetationsbeginn und dem letzten strengen Frost vergingen in Zürich 35 Tage! Ein vergleichbares Ereignis liegt 21 Jahre zurück, als im Frühling 1997 sogar 41 Tage nach Vegetationsbeginn ein strenger Nachtfrost gemessen wurde. Auch im Frühling 2008 gab es in Zürich 27 Trage nach einem sehr frühen Vegetationsbeginn nochmals einen strengen Nachtfrost. Anders präsentierte sich die Lage im Vorjahr. Nach einem ebenfalls frühen Vegetationsbeginn wurde zwar 38 Tage später nochmals ein Nachtfrost beobachtet, allerdings war er in seiner Intensität keinesfalls so ausgeprägt. So ereignete sich der letzte strenge Nachtfrost im Frühling 2016 sogar 11 Tage vor Vegetationsbeginn. Noch früher als heuer entwickelte sich die Vegetation in den Jahren 2011 und 2014. Diese Frühlinge wurden aber anders als in diesem Jahr nicht von lästigen Nachtfrösten geplagt. Zwar wurden 4 respektive 14 Tage nach Vegetationsbeginn nochmals leichte Nachtfröste gemessen, die letzten strengen Fröste traten hingegen deutlich vor Vegetationsbeginn auf.

Solch strenge und späte Nachtfröste bei weit fortgeschrittener Vegetation wie im Frühling 2017 sind in Zürich durchaus rar. In den letzten 40 Jahren ist nur ein weiteres Beispiel bekannt. Anders sieht es für die Periode zwischen 1936 bis 1977 aus. In dieser Periode kamen ähnliche Ereignisse mit frühem Vegetationsbeginn und strengem spätem Nachtfrost alle 4–5 Jahre vor. Silvan Rosser