Das Aerztefon ist vom Kanton Zürich beauftragt, rund um die Uhr für die Bevölkerung für nicht lebensbedrohliche medizinische Notfälle zur Verfügung zu stehen. Damit sollen die Notaufnahmen der Spitäler entlastet und die Kosten gesenkt werden.

Jede Gemeinde hat den gesetzlichen Auftrag, einen medizinischen Notfalldienst sicherzustellen. Der Kanton Zürich setzt mit dem Aerztefon seit Januar 2018 ein umfassendes Konzept um, das auf Empfehlungen der Gesundheitsdirektorenkonferenz von 2006 beruht. Es umfasst in erster Linie eine zentrale Stelle, die künftig die Notrufe aller Gemeinden entgegennimmt und koordiniert. Als Grundlage dient ein Gesundheitsgesetz, das der Kantonsrat am 17. Dezember 2017 beschlossen hat. Die Leistungsvereinbarung läuft erst einmal bis 2022.

Rund 120 000 Anrufe

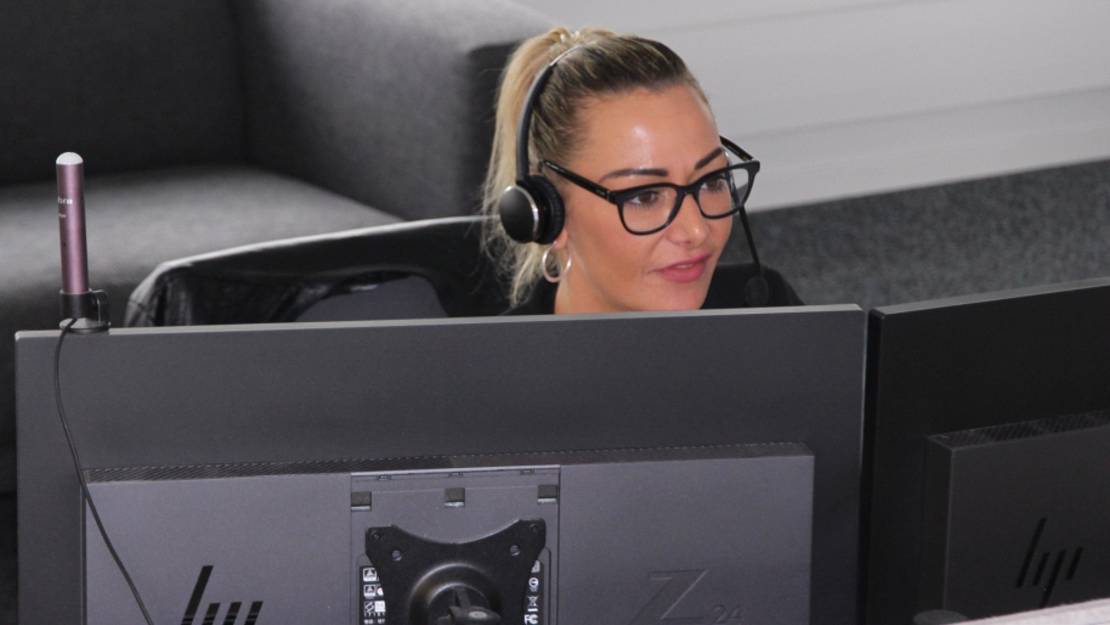

Die durch die kantonale Ärztegesellschaft betriebene Triagestelle in Oerlikon ist rund um die Uhr unter der kostenlosen Nummer 0800 33 66 55 erreichbar. 40 Angestellte, bestehend aus 33 Pflegefachleuten, Praxis- oder Pharmaassistentinnen und sieben Ärztinnen und Ärzte nehmen hier jährlich die Anrufe von rund 120 000 Personen entgegen, beurteilen die Dringlichkeit, geben Ratschläge, weisen sie einer medizinischen Fachperson zu oder organisieren einen Notarzt oder die Ambulanz. «Sie sind in der Lage, Bagatellen von lebensbedrohlichen Notfällen zu unterscheiden», sagt Reto Bissig, Geschäftsführer des Aerztefons. Gegen ein Drittel der Anrufe betreffe Kinder. Daneben geht es aber auch um zahnmedizinische Notfälle, dringend benötigte Medikamente oder auch schwere psychische Probleme. Rund zehn Prozent müssen an eine Notfallstation vermittelt werden.

Daneben ist das Aerztephon Dienstplanerin für die Notfalldienstkreise der Zürcher Gemeinden, erfasst und verwaltet die Angaben der jeweils Dienstpflichtigen und leistet fachlichen IT-Support für die Dienstplaner. Dank dem Zugriff auf den kantonalen Notfalldienst findet das Aerztefon-Team per Mausklick den nächsten diensthabenden Notarzt, die Fachärzte oder die nächste Notfall-Apotheke im ganzen Kanton. Auch hat das Aerztefon einen Vertrag mit den SOS-Ärzten, die rund um die Uhr Dienst haben und die frei praktizierenden Ärzte entlasten.

«Die Versorgung mit Hausärzten ist mangelhaft, und das wird noch weiter zurückgehen», sagt Josef Widler, Präsident der Aerztegesellschaft des Kantons Zürich. 2017 gab es im Kanton Zürich 30 Gemeinden ohne Arzt. «Viele Leute haben seit Jahren keinen Hausarzt mehr oder sind neu zugezogen und wissen nicht, wohin sie sich wenden müssen. Zudem ist es sehr schwierig, einen Termin bei einem Facharzt wie zum Beispiel Augenarzt zu bekommen, wenn man nicht bereits Kunde ist.» Das Aerztefon kann auch hier weiterhelfen.

Notfälle, die keine sind

Gemäss Dagmar Keller, Direktorin des Instituts für Notfallmedizin am Unispital Zürich, gehört rund ein Drittel der jährlich 45 000 Patientinnen und Patienten, welche die Notfallstation am Unispital aufsuchen, eigentlich in die Praxis eines Hausarztes. Mit dem Aerztefon können viele Hilfesuchende von der Notfallstation abgehalten und an die richtige Stelle gewiesen werden. Dadurch lassen sich Kosten sparen.

5,7 Millionen für das Jahr 2019

Die Kosten für das Aerztefon beliefen sich im Jahr 2018 auf 6,2 Millionen Franken, die der Kanton trägt. Für das Jahr 2019 sind 5,7 Millionen budgetiert. Für die Anrufer ist das Aerztefon kostenlos, die anschliessende ärztliche Versorgung trägt jedoch der Patient selber respektive seine Krankenkasse.

Noch ist das Aerztefon jung. Beim Start 2018 kam es teilweise zu langen Wartezeiten, vor allem am Samstag, an dem die meisten Anrufe eintreffen. «Wir sind laufend am Optimieren», sagt Reto Bissig. «Inzwischen können zwei Drittel der Anrufe innert weniger als einer Minute entgegengenommen werden.»

Grossangelegte Kampagne

In dieser Woche startet das Aerztefon eine Kampagne im ganzen Kanton, um die Notfallnummer 0800 33 66 55 bekannter zu machen. Sie umfasst Fenstertransparente im ÖV, Plakate und die Verteilung von Flyers an Haushalte und in Postfilialen und Arztpraxen. «Wir wollen, dass diese Notfallnummer bekannter wird», sagt Josef Widler. Vor allem im Zürcher Oberland und in der Region Winterthur kenne man die Nummer noch kaum. «Wir arbeiten stetig daran, den Service auszubauen und zu verbessern.»