Lolita, Petra, Sabine und Tomris. Die Schweiz wird seit Ende Jahr regelmässig von Winterstürmen heimgesucht. Die Bedingungen über dem Nordatlantik sind für die Entstehung von Orkantiefs in diesem Winter so günstig wie schon lange nicht mehr.

Der Nord-Süd-Temperaturgradient über dem Atlantik ist ausgeprägt, und die Polarfront verläuft praktisch auf einer geraden West-Ost-Linie über den Atlantik. In dieser baroklinen Atmosphäre braucht es nur geringe Störungen und schon entsteht ein ausgewachsenes Sturmtief. Diese ziehen dann über den Atlantik nach Osten, suchen zuerst die Britischen Inseln und später das europäische Festland heim. Sie führen sehr milde und feuchte Atlantikluft ins Land und werden von stürmischen Winden begleitet. Die polare Kaltluft hat gegen diese Sturmaktivität über dem Atlantik keine Chance und wird weit in den Osten Sibiriens abgedrängt. Die Beharrlichkeit dieser Wetterlage erstaunt, dominieren die Sturmtiefs doch schon den ganzen Winter das Wettergeschehen. Entsprechend gab es im Januar 2020 weder in Helsinki noch in Oslo oder Kopenhagen überhaupt einen einzigen Eistag mit Dauerfrost. Eine bisher einzigartige Beobachtung.

Sturmflaute

Bis Mitte Februar sind bereits vier Winterstürme über die Schweiz gezogen und haben beispielsweise Zürich bereits mehr als sechs Tage mit starkem Sturm gebracht. Nach den offiziellen Warnungen vor dem Orkantief Sabine haben einige Gemeinden sogar die Schulen geschlossen. Die Schüler hatten sturmfrei. Eine Analyse von Meteo Schweiz zeigt allerdings, dass diese Häufigkeit von Winterstürmen keineswegs aussergewöhnlich ist. Sturmtage gehören zum typischen Winterklima der Schweiz.

In der Periode 1981–2020 gab es in Zürich durchschnittlich sieben Sturmtage pro Winter. Allerdings schwankt die Sturmtätigkeit von Jahr zu Jahr erheblich und zeigt auch längerfristige Schwankungen. So waren insbesondere die Winter der Periode ab Mitte der 80er-Jahre des 20. Jahrhunderts bis Anfang des 21. Jahrhunderts stürmisch. Praktisch in jedem Winter wurden weit mehr als fünf Sturmtage registriert, in einigen Wintern registrierten die Wetterstationen sogar 15 Sturmtage oder mehr. In der Folge ist die Sturmaktivität deutlich zurückgegangen. So brachten die Winter zwischen 2005 und 2015 meist weniger als fünf Sturmtage. In den letzten Wintern ist wieder ein zaghafter Anstieg der Sturmaktivität auszumachen, welcher in diesem Jahr seine Fortsetzung findet. Längere Messreihen der Windgeschwindigkeit sind für deutsche Messstationen zugänglich.

Der Rückgang der Sturmaktivität konnte auch an der Messstation Freiburg im Breisgau beobachtet werden. Die Windbeobachtungen seit Mitte der 50er-Jahre des 20. Jahrhunderts zeigen zudem auf, dass einerseits die Sturmflaute zwischen 2005 und 2015 einmalig ist in der rund 70-jährigen Messreihe und andererseits, dass auch die hohe Sturmaktivität in den späten 80er- und 90er-Jahren bisher einmalig war. Davor lag das Niveau der Sturmaktivität bei rund sieben Sturmtagen pro Winter. Aussergewöhnlich ist die Sturmaktivität in diesem Winter also auf keinen Fall. Viel aussergewöhnlicher war die ausgeprägte Sturmflaute, an die wir uns im vergangenen Jahrzehnt in Mitteleuropa gewöhnt hatten. Gut möglich, dass die Sturmaktivität in den kommenden Jahren wieder aus dem Winterschlaf erwacht, so wie wir es in diesem Winter erleben.

Schneearmut

Die vermeintlich vielen Sturmtage in diesem Winter sind also nüchtern betrachtet keineswegs aussergewöhnlich. Etwas anderes ist am diesjährigen Winter aber sehr wohl äusserst speziell. Die Rede ist vom ausgeprägten Schneemangel im Flachland. Vielerorts gab es in dieser Saison (seit September 2019) noch keinen einzigen Schneetag mit mindestens einem Zentimeter Schnee.

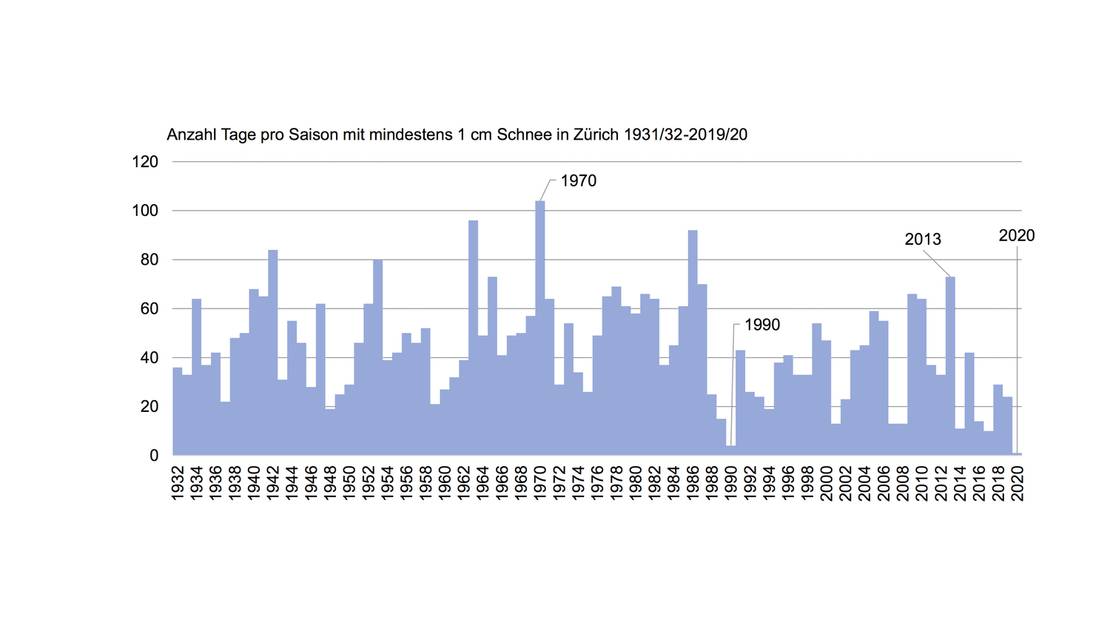

Am Zürichberg konnte erst an einem Morgen genau ein Zentimeter Schnee gemessen werden. Das ist extrem wenig. In Zürich werden Schneedaten seit dem Jahr 1931 erfasst. Eine solche Schneearmut ist bisher einmalig. Betrachtet man die Periode 1931 bis 1990, so sind pro Wintersaison (September bis Mai) 49 Schneetage in Zürich zu erwarten. Seither hat die Schneehäufigkeit markant abgenommen. In den letzten 30 Jahren waren es pro Saison im Durchschnitt noch 34 Tage mit mindestens einem Zentimeter Schnee. Die bis heuer schneeärmsten Jahre im Flachland waren 2013/14 und 2016/17 mit 10 respektive 11 Schneetagen sowie die Saison 1989/90 mit lediglich 4 Schneetagen in Zürich. Auf der anderen Seite der Skala sind die Winter 1962/63 und 1969/70, als selbst in Zürich an 96 respektive 104 Tagen eine Schneedecke gemessen werden konnte – also während mehr als drei Monaten.

Die Schneearmut 2019/20 ist bis anhin einmalig. Allerdings dauert die potenzielle Schneesaison auch in Zürich noch lange. Der mittlere Termin des letzten Schneefalls datiert nämlich erst am 4. April, und im Frühling 1961 gab es sogar am 28. Mai nochmals messbaren Neuschnee in Zürich. Silvan Rosser