Es herrscht Trockenheit in der Region Zürich. Der letzte nennenswerte Regen fiel am 13. Juni. Mit nur gerade 55 Liter pro Quadratmeter kamen im diesjährigen Juni am Zürichberg erst gerade die Hälfte der üblichen Niederschlagsmengen zusammen. Damit nicht genug: Auch die Vormonate Mai, April, März und Februar waren allesamt zu trocken. Nach einem sehr feuchten Winter – Dezember und Januar brachten rund doppelt so viel Niederschlag wie im Durchschnitt der Jahre 1981–2010 – waren vor allem die Monate Februar, April und bisher der Juni sehr trocken. Auch in den Monaten März und Mai bestand ein Niederschlagsdefizit, es hielt sich aber in Grenzen. Die Niederschlagsmengen im ersten Halbjahr 2018 kommen damit auf lediglich drei Viertel des langjährigen Referenzwertes der Jahre 1981– 2010.

Gemäss der Informationsplattform zur Früherkennung von Trockenheit in der Schweiz, welche vom BAFU, der MeteoSchweiz und die WSL betrieben wird, herrscht im Raum Zürich zurzeit eine leichte Trockenheit, welche sich auf eine mittlere Trockenheit ausweiten könnte. Doch wie genau wird «Trockenheit» definiert?

Indikatoren für Trockenheit

MeteoSchweiz publiziert verschiedene Indikatoren, welche die aktuelle Trockenheit, respektive die Bodennässe an ausgewählten Standorten in der Schweiz beschreibt. Die Indikatoren werden von primären meteorologischen Messgrössen abgeleitet. Die wichtigste Messgrösse ist die Niederschlagsmenge. Je nach Indikator wird zusätzlich die Verdunstung berücksichtigt, welche von der Temperatur, Feuchte, Strahlung und Windgeschwindigkeit abhängt. So akzentuiert sich die Trockenheit bei einer Bisenlage, wie in den letzten Tagen erlebt, aufgrund der tiefen Luftfeuchtigkeit und der höheren Windgeschwindigkeiten.

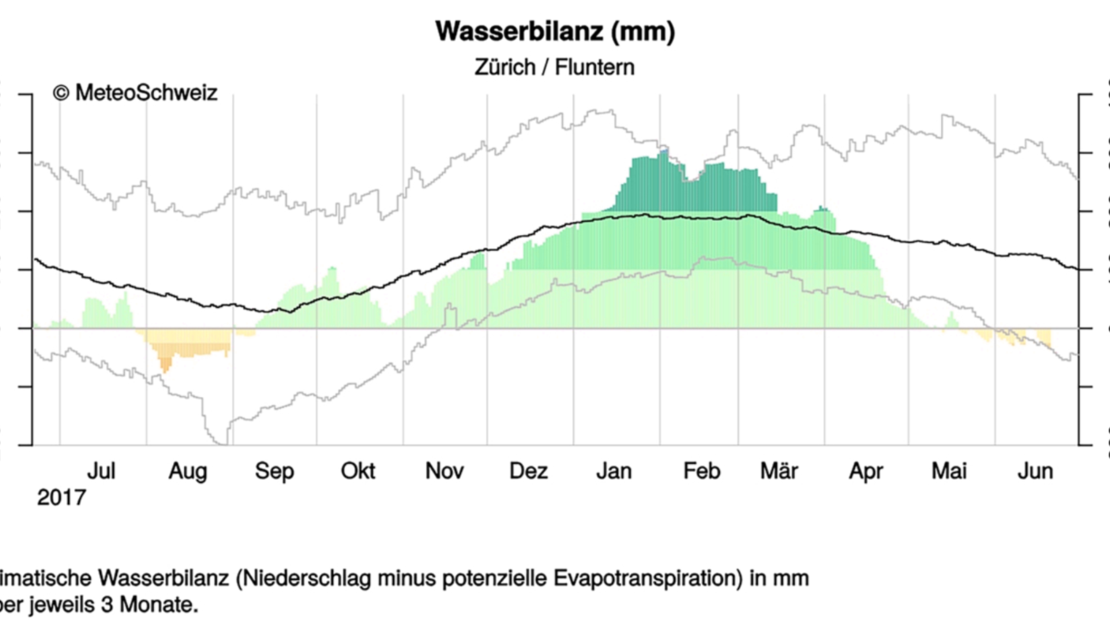

Die Wasserbilanz ist ein einfacher Indikator zur Beschreibung von Trockenheit. Sie ist definiert als Differenz von Niederschlagsmenge und potenzieller Verdunstung. Wobei in der Meteorologie unter Verdunstung die Evapotranspiration gemeint ist. Die Evapotranspiration umfasst die Verdunstung des Wassers über die Blätter von Pflanzen (Transpiration) und die Verdunstung von allen anderen Oberflächen (Evaporation). Die Transpiration hängt vom Zustand und der Aktivität der Pflanzen ab. Sie variiert also jahreszeitlich und hängt von der Dichte des Pflanzenbestandes und der Wasserversorgung der Vegetation ab, da die Pflanzen bei Wasserknappheit über die Spaltöffnungen die Wasserabgabe reduzieren können. Die potenzielle Evapotranspiration wird aus zahlreichen Messungen der Lufttemperatur, Luftfeuchte, Wind und Sonneneinstrahlung berechnet und abgeschätzt. Die Wasserbilanz wird meist über einen bis mehrere Monate betrachtet. Positive Werte zeigen an, dass über den betrachteten Zeitraum mehr Niederschlag gefallen ist als in die Atmosphäre verdunstet wurde. Umgekehrt zeigen negative Werte, dass mehr Wasser wieder verdunstete als über Niederschläge gefallen ist. Aktuell ist die Wasserbilanz über die letzten drei Monate negativ. In der Region Zürich beträgt das Defizit 36 Liter Niederschlag pro Quadratmeter. In Basel verdunstete sogar 60 Liter Wasser pro Quadratmeter mehr als über Niederschläge gefallen ist. Dies, nachdem im Januar ein vorläufiger Höhepunkt des Wasserüberschusses von bis zu 300 Liter pro Quadratmeter beobachtet werden konnte, vor allem aufgrund des nassen Winters und der typischerweise sehr geringen Verdunstung im Winter.

Seltene Trockenheit?

Die Wasserbilanz ist eine absolute Grösse, im Gegensatz dazu ist der SPEI (Standardized Precipitation Evapotranspiration Index) ein Indikator, welcher die Trockenheit relativ, also standardisiert, zum jeweiligen Ort und Zeitpunkt beschreibt. Auch der SPEI basiert auf der Wasserbilanz – also der Differenz zwischen Niederschlagsmengen und Verdunstung. Ein Vorteil der Standardisierung beim SPEI ist, dass Aussagen zur Eintrittswahrscheinlichkeit gemacht werden können. Während ein Niederschlagsdefizit von 30 bis 40% über einen Zeitraum von einem Monat recht häufig vorkommt, wie das erste Halbjahr 2018 in Zürich eindrücklich gezeigt hat, ist das gleiche Niederschlagsdefizit von 30 bis 40% über ein ganzes Jahr sehr aussergewöhnlich. Während die Wasserbilanz als absolute Grösse dazu keine Informationen liefert, adressiert der SPEI genau diese Thematik. Die Wasserbilanz gibt Informationen über das Ausmass der Trockenheit, während der SPEI die Trockenheit im Vergleich zur Historie einordnet. Ein SPEI von -0.5 bis 0.5 gilt als normal. Werte von 0.8 bis 1.29 (negativ und positiv) treten allerdings nur ein bis zweimal alle zehn Jahre auf. Ein SPEI von unter -2 oder über 2 deutet auf ein seltenes Ereignis hin, welches nur einmal in 50 Jahren zu erwarten ist. Wie ist nun die defizitäre Wasserbilanz von 36 Liter pro Quadratmeter über die letzten drei Monate in Zürich einzuordnen?

Aktuell erreicht der SPEI in Zürich einen Wert von -1.6. Im Mai lag er teilweise noch tiefer. Obwohl 36 Liter Wasserdefizit pro Quadratmeter wenig ist, kommt es in dieser Jahreszeit doch sehr selten in Zürich vor. Ein SPEI von -1.6 lässt erahnen, dass eine solche Frühling- und Frühsommertrockenheit über mehrere Monate nur alle 20 bis 30 Jahre auftritt. Häufiger treten negative Wasserbilanzen in Zürich hingegen im Spätsommer auf. (Silvan Rosser)