Die erste Winterhälfte ist vorüber. Väterchen Frost hat den Weg allerdings noch nicht bis nach Mitteleuropa gefunden. In Zürich gab es bis Mitte Januar noch keinen einzigen Schneetag.

Der Winter wird seinem Namen bisher nicht gerecht. Vielmehr dominieren hohe, an sonnigen Nachmittagen schon fast frühlingshafte Temperaturen von 10 bis 16 Grad. So erstaunt es nicht, dass Mitte Januar (zwei Wochen früher als in durchschnittlichen Jahren) mit der Blüte des Hasels bereits die Pollensaison 2020 losging.

Der jeweils am 1. Dezember startende meteorologische Winter dauert noch bis Ende Februar. Doch mit jedem weiteren milden Tag sinkt die Wahrscheinlichkeit, dass in Zürich doch noch richtiges Winterwetter Einzug hält.

Immer milder

Die erste Winterhälfte, also die Periode vom 1. Dezember 2019 bis zum 15. Januar 2020, war in Zürich durchschnittlich über 3 Grad mild. Zürich erlebte damit eine der wärmsten ersten Winterhälften seit über 100 Jahren. Konkret war es die fünftwärmste erste Winterhälfte seit 1901. Noch eine Spur milder waren die ersten Winterhälften 1915/1916, 1993/

1994, 2006/2007 und 2015/2016. Der bisherige Winterverlauf untermauert damit den langjährigen Trend hin zu immer milderen Wintern in Zürich. Fünf der zehn wärmsten Winterperioden (1. Dezember bis 15. Januar) wurden in den letzten zehn Jahren registriert. Es ist ein eindrückliches Signal der lokalen Erwärmung der Wintertemperaturen in Zürich und der Schweiz. Ein weiteres Zeichen dafür, dass die erste Winterhälfte zahnlos war, zeigt sich in der bisherigen Minimaltemperatur von lediglich –4 Grad. Erst einmal in der langjährigen Klimatologie von Zürich – nämlich im Winter 2015/2016 – lag der Tiefstwert zur Winterhalbzeit noch höher. So erstaunt es nicht, dass bisher in Zürich nur wenige Frosttage (23) und kaum Eistage (2) mit Dauerfrost beobachtet werden konnten. Normalerweise summieren sich die Frosttage zur Winterhalbzeit schon auf 31, die Eistage auf 12.

Immer sonniger

Wie bereits im sehr milden Winter 2015/2016 zeigt sich auch im laufenden Winter die Sonne in der Limmatstadt erstaunlich häufig. Normalerweise gehören Dezember und Januar zusammen mit dem November zu den trübsten Monaten des Jahres. Nichtsdestotrotz zeigte sich die Sonne in Zürich zwischen dem 1. Dezember und dem 15. Januar während mehr als 120 Stunden. Das ist rund doppelt so lange als im langjährigen Durchschnitt. Es handelt sich gleichzeitig um den zweithöchsten Wert in der Messgeschichte. Und auch hier passt der diesjährige Winter ins Bild der langjährigen Entwicklung. So wurde die erste Winterhälfte in Zürich in den letzten Jahren immer sonniger. In der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts wurde Zürich in der ersten Winterhälfte jeweils während 50 bis 60 Stunden besonnt. In den späten 80er-Jahren änderte sich dies schlagartig. Seither kann mit rund 70 bis 80 Sonnenstunden gerechnet werden. Allein seit 2013/2014 brachten drei Winter schon mehr als 120 Sonnenstunden bis zur Winterhalbzeit. Es waren gleichzeitig die drei sonnigsten in der gesamten Messreihe.

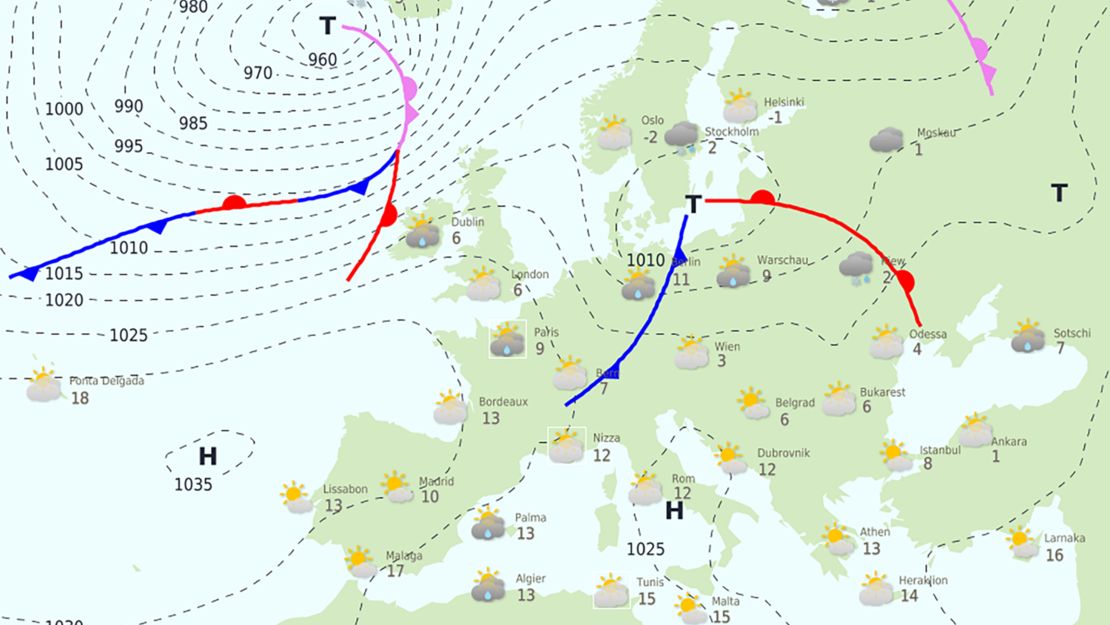

Luftdruckschaukel im Atlantik

Der Grund für das bisher so milde und sonnige Winterwetter 2019/2020 liegt in der Grosswetterlage. Obwohl sich die Wetterlagen im Dezember 2019 und im Januar 2020 nicht in jedem Detail glichen, blieben die zentralen Druckgebilde dennoch konstant. So liegt seit Winterbeginn ein ausgeprägtes Hochdruckgebiet über den Azoren, während weiter im Norden bei Island kräftige Sturmtiefs entstehen und über Nordeuropa hinwegziehen. Dadurch entsteht über Mitteleuropa eine konstante Südwestlage. Im Dezember war zu Beginn häufig auch noch Föhn im Spiel, im Januar hingegen lag der Alpenraum bisher häufig im Einflussbereich des Azorenhochs. Der Winter 2019/2020 ist bisher ein klassisches Beispiel für eine positive Nordatlantische Oszillation (NAO), welche die Luftdruckschaukel zwischen Azorenhoch und Islandtief im Atlantik beschreibt. Sind die beiden Druckgebilde stark ausgeprägt, fliesst milde Luft nach Mitteleuropa. Meteorologen sprechen dann von der positiven Phase der NAO. In Jahren mit kaltem Winter sind die beiden Druckgebilde nur schwach ausgeprägt oder wechseln sogar ihre Position untereinander. In diesem Fall flauen die Westwinde ab, und eisigkalte Luft aus Sibirien oder Schneeluft aus dem Nordpolarmeer finden den Weg nach Mitteleuropa. Es ist die negative Phase der NAO.

Kommt der Winter doch noch?

Die positive Phase der NAO im Winter 2019/2020 war bisher sehr langlebig und in ihrer Stärke intensiv ausgeprägt. Keine guten Aussichten für Winterfans, die sich doch noch Winterwetter Ende Januar und im Februar wünschen? Die Vergangenheit zeigt, dass die Nordatlantische Oszillation auch mitten im Winter von der positiven in die negative Phase wechseln kann und urplötzlich doch noch kaltes Winterwetter bringt. In einem Drittel der Fälle folgte nach einer rekordwarmen ersten Winterhälfte ein eisigkalter Februar. Letztmals war dies im Februar 2012 und 2015 der Fall. Jedes fünfte Mal fällt die zweite Winterhälfte zumindest noch kälter aus als die rekordwarme erste Winterhälfte. In mehr als der Hälfte aller Jahre geht es allerdings nach einer milden ersten Winterhälfte auch mild weiter. Junge Zeugen dafür sind die Februare der Jahre 2007 und 2016. Für einen weiterhin milden Winterverlauf 2020 spricht zudem auch eine Bauernregel. So besagt sie: «War bis Dreikönigstag kein Winter, so kommt auch kein strenger mehr dahinter.» Silvan Rosser