Am Samstag, 30. Mai 1980, eskalierte die Kritik der Zürcher Jugend an übersteigerten Vorschriften und fehlenden Kulturräumen. Für Experte und Zeitgenosse Hannes Lindenmeyer ist klar: Das liberale, urbane Zürich von heute wurde erst dadurch eingeläutet.

«Im Zürich von 1980 gab es gerade mal zwei Boulevardcafés, fünf Nachtcafés mit strengen Öffnungszeiten und erhöhten Tarifen bis 2 Uhr nachts, überall sonst: Polizeistunde um Mitternacht. Die Quaianlagen: Rasen betreten verboten, Baden nur in den dafür vorgesehenen «Anstalten» gestattet. Rock und Pop fest im Griff kommerzieller Unternehmer. Musiklokale werden wegen Marihuana, Lärm oder anderen Ungehörigkeiten geschlossen. Es herrscht Wohnungsnot, insbesondere für Junge.»

So anschaulich beschreibt die damalige Situation im Jahr 1980 Hannes Lindenmeyer. Und zwar im «ABulletin », einer seit Ende der 1970er- Jahre erscheinenden Zeitschrift aus dem Kreis 4. Ihr Markenzeichen: viele von Hand gestaltete Inserate – und eine konstante Abo-Zahl von immerhin gegen 10 000. Das Layout kommt auch 2020 daher wie die damaligen Flugblätter und Zeitschriften wie «Eisbrecher » und «Brecheisen» der «Bewegung » von 1980. Jenes riesigen Jugendprotestes, der sich damals für Liberalisierungen bei den Vorschriften im öffentlichen Leben und Kulturräumen für junge Menschen einsetzte.

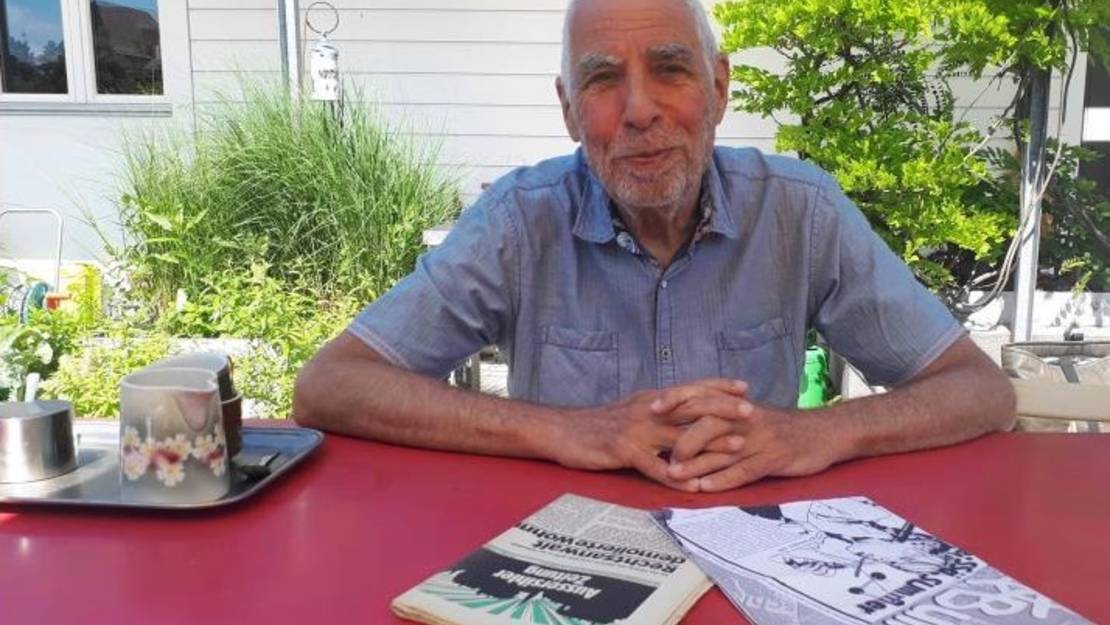

Als Initialzündung gilt der 30. Mai 1980, also der Samstag vor genau 40 Jahren. Als Opernhauskrawall wird er in die Geschichtsbücher eingehen. Lindenmeyer, heute gut gealtert 75-jährig, Geograf, ehemals AL-Politiker, Organisationsberater und eine Zeit lang reformierter Kirchengemeindepräsident von Aussersihl, blickt zurück:

«Eine Gruppe von knapp 200 Demonstranten stellt sich vor dem Eingang des Opernhauses mit einem Transparent: «Wir sind die Kulturleichen dieser Stadt.» Lindenmeyer beschreibt die Situation so: «Die wohlbekleideten Damen und Herren des Establishments müssen sich durchschlängeln zur feierlichen Sonderveranstaltung. Thema: Ein städtischer 60-Millionen-Kredit zur Sanierung des Opernhauses. Die Kulturleichen vor der Oper wollen das Publikum auf die Ungleichheit der Zürcher Kulturpolitik aufmerksam machen: 60 Millionen für die Kultur der betuchten Elite, keine Räume, keine Subvention für Rock und Pop. Ganz krass: Die Rote Fabrik am See, die vor ein paar Jahren als Ort für die Alternativkultur gekauft wurde, soll ‹bis auf weiteres› dem Opernhaus als Lager dienen. Die Polizei hält sich im Opernfoyer versteckt. Plötzlich stürmen die Grenadiere auf das kleine Demogrüppli, treiben die Leute mit Tränengas und Gummischrot in die Altstadt.» Der Krawall weitet sich in die ganze Altstadt aus. Heftige Auseinandersetzungen dauern bis ins Morgengrauen, zurück bleiben Scherben, ausgebrannte Container – und eine Stadt im Schockzustand.»

Für Hannes Lindenmeyer ist dieser Opernhauskrawall «der Funke, der den aufgestauten Frust der städtischen Jugend in der ganzen Schweiz in ein Feuerwerk verwandelt». «D’Bewegig », wie sie schnell genannt wurde, startete vom 1. Juni an durch.

«Einst verfeindete Grüppli und Szenen, Punks, Hippies, Musik- und Politikfreaks stürzen das provinziell- puritanische Zürich in einen pulsierenden Dauer-Ausnahmezustand. (...) Grossdemos, völlig überraschende Konzerte, Stürmen von kommerziellen Rockkonzerten. Legendär die Nacktdemo mitten durch die Stadt. (...) Wildes Plakatieren, Sprayparolen an den Hauswänden. Hunderte von Flugblättern werden entworfen und gedruckt, nicht von einem «Zentralkomittee », von Grüppli, von Kollektiven, von einzelnen Bewegten, zum Teil in martialischer, viele in poetischer Sprache: Die Packeis-Metapher prägt das Denken: Freiheit für Grönland, Zürich eisfrei. Aufbruch wird gefordert, Scherben gehören dazu.»

Doch auf den Aufbruch folgte bald «ein düsterer Herbst», wie Lindenmeyer urteilt: «Das war eine tragische Geschichte.» Denn der völlig überrumpelte Stadtrat sucht rasch nach Rädelsführern. Doch die Verhaftung vermeintlicher Köpfe nützt vorerst nichts. Die Demos werden immer grösser. Die Gewalt nimmt zu, Zahlen zu Sachbeschädigungen in Millionenhöhe gehen durch die Medien. Das «A-Bulletin» druckt in seiner Ausgabe Nr. 57 einen Aufruf zum Gespräch, zu Milde und zu Amnestie. Schliesslich stellt der Stadtrat Ende Juni 1980 ein altes Gewerbehaus auf dem Gelände des heutigen Carparkplatzes beim Hauptbahnhof zur Verfügung. Das AJZ, das autonome Jugendzentrum, das schon in den 1950er-Jahren und 1968 gefordert wurde, wird eröffnet. Bald suchten hier dann aber immer mehr Randständige und Drogenkonsumierende, die andernorts von der Polizei vertrieben wurden, Unterschlupf. Das führte zu so viel Chaos, dass «D’Bewegig» das AJZ im Herbst 1980 selber wieder schliessen musste. Es folgten wiederholte Öffnungen, Schliessungen, Besetzungen, Räumungen. In einem Magazin- Artikel wird das so beschrieben: «Es gab alles: Liebe und Lebensfreude, aber auch Streit, Übergriffe, Drogenelend. » Nach zwei Jahren erfolgte der Abbruch. Lindenmeyer dazu: «Viele Junge haben es geschafft, aber für viele gab es ‹no Future›.» Dazu habe auch die polizeiliche Repression ab Oktober und November 1980 beigetragen. Die Demos verloren zunehmend den leichtfüssigen, poetischen Charakter.

«In zwei Jahren Bewegig wurden 4000 Personen verhaftet, gegenüber 1000 wurden in der Folge Strafverfahren eröffnet, 200 wurden angeklagt. Am härtesten wird Herr Müller (siehe Kasten, die Red.) bestraft. 14 Monate unbedingt. Viele verlieren ihre Ausbildungs- und Lehrstellen; Mittelschulrektoren greifen gegen aufmüpfige Schüler und Lehrer durch. (...) Das Loch nach Hochs und Tiefs des Ausnahmezustands führt die einen in die Depression, in die Mühlen der Psychiatrie oder der Justiz.»

Die Fichierungen hatten Hochkonjunktur. Erst 1989 brach das System zusammen. Trotzdem sieht Hannes Lindenmeyer viele positive Resultate aus der Zeit um 1980: «Im Gegensatz zur 68er-Bewegung war jene von 1980 nicht ideologisiert.» Es ging nicht um einen Klassenkampf und war nicht intellektuell und elitär. «Es waren viele Schüler, Lehrlinge und Arbeitslose dabei. » Die Forderungen zielten auf Alltagsveränderungen. «Die Bewegung kam aus dem Bauch, nicht aus dem Kopf», so Lindenmeyer. Im Gegensatz dazu sieht er die aktuelle Klimabewegung mit ihrem intellektuellen Ansatz.

«Zu wenig urbane Polizisten»

Wie schätzt er die gesellschaftliche Situation heute ein? «Die Kommerzialisierung im Gastro-, Musik- und Ausgehbereich stellt Junge vor grosse Probleme. Daraus resultieren Bewegungen wie ‹Reclam the Street›, die erneut autonome, nicht kommerzielle Räume fordert, findet der dreifache Grossvater. Die heutige Polizeiarbeit analysiert er kritisch. «Wir haben zu wenig urban aufgewachsene Polizisten. Sie verstehen das urbane Leben nicht und handeln repressiv wie vor vierzig Jahren. » Polizisten sollten ein Abbild der Stadtbevölkerung sein, also Secondos und in Zürich aufgewachsene Polizisten mit anderem Verständnis. Eine Forderung, die seit einigen Jahren auf der Agenda des Sicherheitsdepartements steht, aber irgendwie nicht vorwärtszukommen scheint.

Die kürzlich von SRF ausgestrahlte Dokumentation mit den beiden Exponenten Willy Schaffner (Polizist) und Fredy Meier alias «Herr Müller» (Aktivist aus der Bewegung) bringt es für Lindenmeyer auf den Punkt. «Da der Polizist aus dem Urner Bergdörfli, dort der urbane junge Mann, der an der Hellmutstrasse im Kreis 4 wohnte.» Für Lindenmeyer zwei komplett verschiedene Welten, die da aufeinanderprallten. Lindenmeyer wie Meier wohnten in einem der ersten Häuser in Zürich, wo die so genannte Gebrauchsleihe galt, quasi eine legalisierte Besetzung, wie sie heute üblich und weitherum akzeptiert ist. Darauf ist Lindenmeyer ein bisschen stolz. Er war einer der Initianten dafür, dass diese Gebrauchsleihe salonfähig wurde – bis heute. (ls.)